玉龍山に登るとこの風景を見ることが出来た。

1955.4.〜1958.3

昭和30年4月〜33年3月

写真集

Kクンの高校時代は4月1日の入学式からではなく、3月の補習授業からスター

トしてしまった。

まだ一度も高校の授業も始まっていないのに補習という言葉からしておかしいの

だが、 「こりゃあ、とんでもないことになったゾ」というのが、Kの偽らぬ気持ちだっ

た。 「これでは まるで、大学の予備校じゃあないか?」 Kはそう思った。

奇妙なイントネーションの英語を使う安楽と言う英語教師の補習だった。

タイプ印刷された4,5枚の紙にビッシリ小さな文字で英語が書かれていた。

授業は、『読む」「読まされる」「質問」「答える」「答えられない」・・叱られる。

これの、繰り返しが毎日続く。帰ってから予習をしないと「答えられない」

そして又鬼の安楽に叱られる。おかげであの奇妙な発音ミャン(manを)が乗り移

ってしまい、紳士を今でもジェントルミャンと発音してしまう。

これにはKも憂鬱になってしまった。すっかり安楽嫌いになってしまった。

高校入試に英語が加わった最初の学年だったKクンは、この時点で、高校の授業

に夢やら、期待観など失せてしまったようだ。

・・・・ 安楽の担任だけはゴメンだ。

と思っていただけに、担任が湯原という相撲部の顧問のような体格をした数学の先

生だったのでホッとした。「いーちゃん」と言うニックネームを先輩よりつけてもらって

いたようで語源はイーストキンから由来していると聞かされた。

代々付いてる綽名を持った名物先生が何処の学校にもいるものだが、玉龍高校は

まだ新しい学校のせいか、「くらげ」と呼ばれる軟体生物そっくりな動きをする先生と

「エビちゃんのアメ買い問題」で有名な化学の先生の他には記憶がない。

Kにとって、この頃はまだ大学という存在は、ずーっと先の、将来のことと思ってい

た。

・・・・一番いい有名大学は日本大学だ。 と本気で思っていたぐらいだから、

ただ慶応だけは、自分の名前に慶がつくのと、その年、彗星のごとく登場した人気

俳優・石原裕次郎の出身校ということで憧れの存在ではあった。でも志望校といえ

るほどの意識はなかった。

中学時代の親友たちがそれぞれ他の高校に行ってしまい小学校の頃の朋友・大

平くんが付属中から玉龍に来た。

高校は校区制だったので、範囲は広がったとはいえ、コンパスの輪が大きくなっ

たにすぎなかった。

とはいえ、自分自身のイメージを新たにする、変身するいい機会ともいえた。

実は、Kは高校受験の前に本気で兵隊になってもいいかナと思ったことがあった。

昭和三十年(長田中3年)一月九日に「少年自衛隊」の採用試験が行われた。

陸上、海上、航空の三自衛隊に310名の少年を「兵隊」として採用するもので、

Kくんは親友の内クンと船に乗って鹿屋の航空自衛隊に試験を受けに行った。鹿

屋は日本一の競争率だったとかで、おそらく50倍から100倍の競争率だったらし

い。

月に5400円給料をもらえ、四年後には下士官(三曹)に昇進するという条件に

ひかれたのかもしれない。受かったら本当に行ってもいいかナと思っていた。

でも 幸か不幸か?見事落ちてしまった。

Kにとって、生まれて初めて大勢の他人の前で素っ裸になり、馬の姿勢をさせら

れ身体検査を体験したことが唯一の思い出になった。

高校三年間のKクンの交友関係を振り返ってみると、長田中時代の三年間と同じよ

うに、ガリ勉タイプはお目にかからない。イメージ変えたつもりだったのかもしれない

が、結局は一緒だったのだろう。

今、振り返って、Kくんの一番穏やかな友人と言えば海江田 進くんのような気が

する。

穏やかという表現が意味するタイプを譬えるすべをKは知らない。それほど、彼、

進くんはKにとっては特異な友人と言えた。 家族の一員のように振舞っていた時

期もあった。

何処でどう繋がったのか、まあ、Kが連れて来たのが最初には違いないけど、Kの

中学時代の親友有村文之くんも海江田家の二階の遊び仲間になっていた。

高校3年生のころだったのだろうか?

一晩中、フトンの上で花札をして遊んでいた。メモ紙に勝負の結果を記録した。

全く賭けはしなかった。賭けなしで彼たちは一晩中遊んでいたのだろうか?勝負だ

けを楽しんでいたとすれば余程仲が良かったのだと思う。

夜中にカーバイトを持って、磯にタコ捕りに出かけることもあった。その頃流行っ

ていた小林旭の唄った「旭のズンドコ節」を高音で唄いながら、Kたちは磯街道を海

へと向かった。

朝になると4,5羽飼っている海江田家の白色レグホンがコケコッコーとやかましい

声をあげる。朝ゴハンにかける卵が1,2個生まれているに違いない。

海江田家にはKたち居候の他に、れっきとした下宿人(男女数人の学生たち)がい.

た。 彼たちがおかずにする前に卵は居候に取られてしまうことが多かった。

実を言うと、この時期のことはKは実はよく覚えていない。夜と昼の二重の記憶が

ダブっているように思える。陰の日常と陽の日常といえば正しいのか?

この頃、文之クンは天文館でバーテンダーをしていたような気がする。とすれば

彼は高校を中退したのだろうか?

一度、進くんと合った時にKはこの時期のモヤモヤを晴らそうと思っている。

高一の時、池上クンという友人がいて、福岡に住んでおられた彼の叔父さんの所

へ遊びに連れて行ってもらったことがある。

生まれて初めて屋内スケート場でアイススケートを楽しんだ。その時転んで打った

尾てい骨の打撲は、それから10年位冬になると痛みがあった。

中華飯店にコース料理をご馳走して貰ったのも生まれて初めての経験だった。

その時座ったテーブルの位置も、出てくる料理のいくつかも記憶のフィルムにしっ

かり残っている。

15歳から17歳ぐらい迄はいろいろと初体験が多い。大人になってから若者や子

供たちに、してあげることは、大人にとっては それ程のことでなくても、少年や若

者にとっては、いつまでも忘れがたい、大切な想い出になることが多いのだという

ことを今、Kは感じている。

さて、シティボーイを自認するKクンの高校一年の頃の思い出は映画よりむしろ、

音楽の方だったかもしれない。

衝撃デビューを果たした裕次郎のことは「俺は待ってるぜ」のあのエコーの効いた

低音と、ダスターコートとボートネックのポロシャツに代表されるファッションの他には

矢次早に公開される裕次郎映画には余り興味を持たなかった。

それより、「ワゴンマスター」や「星を求めて」「ブルームーン」「ハートブレークホテ

ル」などのエルヴィスの物真似だけど、結構、存在感のあった小坂一也の方がKク

ンの血を騒がせた。

大平君の友人で付属から来た浜崎クンはエルヴィスの最新作「ドンビークルエル

」日本名「冷たくしないで」を唄うのがとても上手かった。フィーリングというか物真似

というか、「上手い!」なあ、と思った。ビルヘリーの「ロックアラウンドザクロック」や

プラターズのあの超低音の「16トン」も結構上手く真似て、仲間の人気者だった。

一年の時?、バスで何処かにキャンプ?に行く時、Kはバス中、マイクで初めて小

坂一也の歌う「トラベリングマン」エルヴィスのブルーラーベル時代のカントリー曲を

物真似して唄ったことがある。裏声を二回ほど途中で出すのだが上手くいかなかっ

た。 だけど、引率の先生があとで「上手だナ」とほめてくれたのでKは嬉しかった。

45年の長い年月が経た今、Kは彼と高校の同期の集いの世話役をしている。

年に数回、彼の唄を聴くことが出来て愉しい。でも、あの頃の唄はなかなか唄っ

てくれないのが残念である。

<Kクンの初恋は高二の時だったのかナァ?>

・・・・・・・最初の出会いを、Kはよく覚えている。

ただ、年月についての記憶はあいまいである。

その夏は、陽が沈みかかる頃から磯浜に泳ぎに行くのが流行っていた。

若者が「太陽族」と呼ばれ騒がれていた頃である。

Kたちも太陽族気取りで、週末になると、高校の仲間たちと磯に出かけた。

若い女の子たちが週末に来ることが多かった。

だからなのかどうかは覚えていないけど、どうせ行くなら若い女の子の多い日の

ほうが楽しかったのだろう。

その日も暑い真昼の太陽が陰りを見せる頃に磯に着いた。

4,5人の仲間と飛込み台から飛び込んだり、少し沖の方に大きな沈没船があって

その辺りを潜って遊んだりした。

浜砂がまだ暖かさを残しているうちにKたちは砂浜に上がって仰向けに寝た。

その日はいつになく若い女性の声が多かった。

大きな輪になった女性ばかりのサークルが、サンドバレーに興じていた。

当時、まだビキニとよばれるセパレーツ型の水着は殆ど見かけなかったけど、カラ

フルな それでいて、結構、露出度の多い型の水着も出回っていてチラチラ見るのも

勇気がいるものだった。

寝転んで眺めていたKクンの目に一人の娘が飛び込んできた。

釘づけという言葉はこういうときに使うのだろうか、その典型的な光景といえた。

Kは彼女を見つめていた。

時々はボールに目を移したけど、それは、他人に気付かれないためのカモフラー

ジュにすぎなかった。

いつのまにかKクン等もその輪の一員になっていた。そして、その輪の中にやが

てKクンの恋人となるマコちゃんはいた。

Kクンの記憶が確かだとしたら、バレーが終わったあと、一緒に帰るグループ数名

の中に二人はいた。

・・・・・・・何とか「彼女の居所を知りたい」「このまま一度きりで終わりたくない」

それは、Kにとって、初めてのあせりに似た思いだった。

開通まもないとても明るい鳥越トンネルを抜けると、彼女の家が近くにあることを、

Kの連れが彼女と話しているのを聞いていたので、Kは少しあせっていた。

チャンスがきた。彼女と話していた友人が別の友人と話し出した。

トンネルの中ほどでKクンは彼女に並んだ。 高鳴る胸のドキドキ音がKの耳に聞こ

えてくるようだった。

「高校はどこなノ?」 最初に発したKの声はうわずっていた。 「私、高校には行ってないのよ。」 彼女の右の頬に可愛いいエクボができた。

「エッ!働いてるんダ、君は?」

「ウゥン、洋裁学校に行ってるの。」 「昼は山形屋でバイトしてるのよ」

「山形屋の何処で?」

「地階の喫茶店よ。」

「遊びに行っていい?」

「いいわよ、白熊、食べに来たら? 奢ってあげるわ。」

「本当? ホントに行っていいの。じゃあ、明日行こうかナ?」

「明日は駄目。 学校なの。」

「どこの洋裁学校に行ってるの?」

「知ってるかな?グリーンといって、高見馬場にあるのよ。」

「聞いたことあるよ。・・あさっては?だめ?」

「あさっては昼からならいいわよ。」

「本当に奢ってくれるの?」余裕の出て来たKはこの質問を「しまった。」と

悔いた。 Kは本当はそんなことはどうでもよかった。たとえ、奢ってくれなくても逢い

に行きたかったし、顔を見に行くだけでもいいと思っていたのに。

マコちゃんはKより1つ年上だったので。この時、Kクンは18、マコは19才の夏。

・・・・・・・それは夕暮れ時の出来事だった。

Kは今でもはっきり憶えている。ノースリーブで三色の薄茶系の横縞が美しい。

彼女の着ていたワンピースは当時流行っていたサックドレスと言う服だった。

「おかしいでしょう?自分で作ったのよ。はずかしいワ」

Kは今でも、この鳥越トンネルを車で通り過ぎる時、ほんの一瞬だけど、この時の

シーンが脳裏をよぎる。

あの日から今日までKクンは鳥越トンネルを歩いて渡ったことはない。

・・・・・・・山形屋の地階喫茶部は今のベルク通りの地下街への入り口付近から降り

たすぐ 角にあった。

最初に座った時に来たウエイトレスのお姉さんに

・・・・・・・・・「小林さん、いlらっしゃいますか?」 と訊ねたら、

・・・・・・・・・「チョット待っててネ。」と、なぜか、微笑んだように見えた。

あとで、マコちゃんの同僚で、福ちゃんという愛称のウエイトレスだと分かったのだ

けどその時は緊張していたので「この人、誰か人違いしてるのでは?」とマコのニコ

ニコした顔に出逢うまではとても心配だった。

中はとても混んでいて、確かに白熊にはありつけたけど、マコと交わした会話はと

ても短いものだった。

それから何回か地下の喫茶店に出かけた記憶はあるが、どんな会話を交わしたの

か、最初の出会いの記憶に比べ驚くほどそれは希薄である。

それから、Kの上町の家に遊びに来たり、時にはマコの家がある稲荷町の近くま

で二人で散歩したり、マコの妹の?ちゃん(妹さんの方が背が高かった)のことや、

友達の福ちゃん(彼女は今でも顔を覚えている)と3人で合ったことなど。

・・・いろいろと共有する時間があったと思うけど、この間の1年ぐらいの記憶がどうし

てもKは思い出せないでいる。

お互い、好き合っていたことも、Kの家族を含め二人の関係は周囲、といっても友人

たちからは公認されていたことも確かだった。ただ、今思うとどうしても不思議なのは

、あれだけ付き合っていて、マコの親や家庭が記憶の中に存在しないことである。

そればかりか、 不思議なことに、二人同志の会話の記憶も残っていないことであ

る。 記憶がないということは、それだけ会話の内容がとりとめのない雑談ていど

に過ぎなかったと言うことか。

未だ自己とか、人生とか、存在とか、将来の展望とかを語るにはあまりにも幼すぎ

たのか、あるいは、そんな会話は男女の間では暗い、ネガティブな話題だと思って

いたのかも知れなかった。

結局はお互いに、恋人同士に限りなく近いガールフレンドとボーイフレンドの関係。

・・・・・・その頃は、そんな感じの付合いだったのかも知れない。

大学1年のある日、突然、マコから便りがあった。

それは、マコから来た初めてで最後の手紙だった。1959年(昭和34年)の・・・

・・・・・・・・6月6日(金曜日)に東京に出て来ます。

横須賀の伯母のところに泊まる予定です。東京へは道が分からないので

もし暇があったら、横須賀まで来れませんか?

7日は伯母に送ってもらい日比谷の芸術座というところでコンテストがある

んです。終わったらすぐ帰ることになっているから、6日しか逢えないです

付き合って初めての見るマコの文字だった。官用はがきに用件だけ書いてあった。

貧乏学生をしていたKは金がなく、翌朝、キセルで横須賀まで逢いに行った。高円

寺の間借り部屋から中央線で東京駅まで、それから京浜東北に乗り換え横須賀に

向かった。

横浜を過ぎるあたりからガランとなった電車の中の自分の姿を今もよく覚えている

・・・・・・・・・「車掌が来たらどうしょう。」

そんなことをKは考えていた。一応、その時は払えるだけのお金は持っていたのだろ

う。 久しぶりに会うマコちゃんのことより車掌への返答を考えていた。悲しいことに

Kはそのことははっきり覚えている。

・・・・・・・マコは横須賀駅のホームで待っていた。

そのシーンもKの脳裏にしっかり残っている。少しはにかむような微笑を浮かべ彼

女は手を振った。あの時のえくぼをKはフト思い出した。

一年ぶりに合うマコちゃんは薄いピンクの口紅をつけていた。唇のうすい彼女だが

Kの記憶にあるマコちゃんはほとんど、おしろいなど付けていなかったので久しぶり

の彼女がお姉さんに見えた。ベンチに座って、二人はいろいろ話をした。

「大学,楽しい?」

「うーん、大学っていうより僕は鹿児島の先輩たちと遊んでいる方が

多いからね。」

「じゃ、鹿児島にいるのと同じじゃないの?」

「そうでもないよ、環境っていうか、状況が違うから・。」

「ねえ、もしかして明日さ、グランプリでもとったら、女優になるの?」

「まさか?近所の写真屋のおじさんが勝手に応募したの。」

そういえば、マコに貰った何枚かの写真はプロマイドまがいのとても綺麗なのがあ

った。写真屋さんが撮ってくれていたのだと分かった。もっともマコに貰ったそんな

何枚かの写真は友人たちにとられてしまいKの手元には今、一枚も残っていない。

「明日、見に行くよ、マコの出るコンテスト、」

「恥ずかしいな、だって、水着審査なのよ。」

「どうなの?自信のほどは?」

「ゼーンゼン。セリフもあるんですって。」

「だって、福岡の九州予選を受かってきたんでしょう。」

Kはこの時期、昼は池袋にある大学の新しく出来た学友たちと学園生活の真似

事をしたり、午後からは新宿にたむろする鹿児島出身の先輩や兄の仲間たち、と

ロカビリーやうたごえ喫茶を遊びまわり、歌舞伎町のコマ劇場へ通じる大通りの右

手にあった糸居五郎のディスクジョッキーで有名な、ニユープリンスがお気に入りの

スポットだった。

コマの近くにある大きなアイススケート場でナンパの真似事を体験したのもこの

時期だったし、顔見知りの先輩たちの中には、バーのキャッチのアルバイトをして

いる人も何人かいたように思う。決して主役ではなかったけれど、Kにとってはこの

新しい環境はとても華やかで、魅力的なものだった。

そんな時期に再会したマコとの心のギャップは大きかったのかもしれない。余り

長い時間ベンチに座るでもなく、Kは東京行きの電車に乗った。

・・・・・・・・また明日逢えるんだし。

手を振ってるマコから目が離れるのも早かった。むしろ、Kにとっては、帰りの

車掌の検札のほうが心配だった。「その時は寝過ごしたことにしょう。」

・・・・・・ (二代目お姐ちゃんトリオコンテスト)会場。

大きな看板が芸術座の玄関に下がっていた。

中に入ると右端に置かれたテーブルに五人の人物が座っていた。

よく映画で観ている顔があった。

左から重山規子、団玲子、中島そのみ、夏木陽介、瀬木俊一だとすぐ分かった。

・・・・・・・(九州代表・****さん)と

マコの名前を呼ばれた時は、さすがにKの心臓はわが事のように高鳴ったのを憶

えている。

マコが審査員の質問に、なんて答えたのか、よくおぼえていない。朝はやく劇場

横で話を交わした女の子は最後の出場者だった。華やかなステージの上ではマコ

ちゃんもバスガールをしていると言ってた女の子もKにはいまひとつ地味に感じた。

Kが予感した通り、最後のグランプリに、二人の名前は呼ばれなかった。

あとの記憶で憶えていることは、終わって出て来た彼女がKに告げた次のことば、

「夏木陽介さんに質問されたときネ、Kさんと話してるんじゃないか、と間違うくら

い よく似てて、びっくりしたわ。」

・・・・あまり残念そうな様子でもなかったのでホッとした。

このあと、二人の間でどんな会話をしたのか、むろんそのあと、二人でどこか銀座

でも歩いたなどという記憶はない。

あの時、横須賀の伯母さんが付いて来ていて、Kのことは内緒だったのかもしれな

い。 では、隠れるようにKと逢ってたのだろうか。・・・・「なぜ?」

当時の二人の置かれた状況を今、思いおこすと「何故?」「ナゼ」の疑問ばかりが

浮かんでくる。

・・・・・・二人の心の推移を計ることは今となっては出来ないけれど、それはあまり

も歯がゆい。と、・・・いまはそう思えてならない。

・・・・・この日、1959年6月8日の会場前の会話を最後にマコとの音信は途絶えた。

次に会ったのは15年の歳月が経ったころだった。

美容師をしていたKの前に現れたあの女性はマコだったのだろうか?

あの頃のマコと同じように何か寂しそうで、そわそわした雰囲気は変わらなかった。

鏡の前に座ったその人とKは何を語ったのだろうか。

一瞬の出来事のように、それは、あたかも、おぼろげな夢の中の出来事のように、忘却の彼方に消えてしまっている。

彼女は昔からそうだった。会話の中に主張がまるでなかった。いつも「そうなの。」とか

「そうよね。」とか、肯定の返事しか返してこない。だから余り記憶に残っていない。

彼女との会話で何故か、しっかり残っている会話がある。

内容は彼女に悪いなぁと思うけど、貴重な記憶なので書いてみる。

・・・・・・「マコ、この字何て読むか知ってる?」僕はセロファンに包まれたもなかを指差した。返ってきたマコの答えは「そのまま読むんじゃない?」「そのままって?」Kは聞く。

「最中って・・・・」読むの?Kはいじわるを言ってみた。マコは恥ずかしそうに「そうじゃ

ないの?」って答えた。・・・・・・・何故、この会話だけしっかり覚えているのかわからない。

・・・・・あれから又、30年ほどの月日が過ぎた。いまマコはどうしてるのだろう?

いまなら、途切れてしまったあの頃の想いを語り合える気がする。

mako

mako

思い出de想い出

朝早く芸術座の前(宝塚劇場前)

に着いたKは若い一人の女性と

言葉を交わした。この頃はナンパ

慣れをしていたので話しかけるの

は上手だったかもしれない。

「ここでコンテストあるの?」

「そうです。」

「あなたも出るの?」

「ハイ」

「どこから来たの?」

「横浜です。」

「学生さん?おたく」

「いえ、バスガイドしてます。」

「学生サンかと思った。」

「ハイ、まだ19ですから。」

「どなたか出られるんですか?」

「そう。鹿児島から来てるんだ。」

「へぇ、随分遠くからなのね」

「受かるといいね。」

「名前訊いてもいい?」

「浜田美枝子です。」

・・・朝の会話の娘も残念ながら、

賞には入らなかった。

・・・・それから、半年ぐらいあとだ

った。

1960年3月22日公開。

東宝映画「若い素肌」で、あの時

のバスガイド浜田美枝子は主役

でデビューを果たした。

浜 美枝と言う芸名で・・・・

やがて・・・・・

「007二度死ぬ」で日本初のボンド

ガールを演じる。

hayao&hisayuki/maeda

eta&sinnmi

ikegammi at hakata

K的回想

Kが何歳の頃だったかよく覚えていないのだが、Kの家は父が10年程経営していた文房具屋を止めて「大丸酒店」という屋号の酒屋に変わった。もともと父はやりたかったらしがなかなか許可(免許制)がおりなかったらしく決まった時は喜んでいた。同盟通信時代の友人に尽力を受けたと言っていた。白坂さんと言って小柄でとても姿勢の立派な男の人だった。いろいろいた父の友人の中ではKの覚えている中で一番立派な人だった。

・・・・住んでいた文房具屋の隣に、当時としては珍しい鉄筋二階建ての建物が完成した。二間足らずの間口の割りには、半地下があったり、屋上には洗濯物の干せるベランダを備えたなかなか立派なミニビルだった。

隣の文具店あとに父は何を思ったか豚骨と「おでん」をメインにした小料理屋「浅草」と、天文館まがいのショットバーを始めた。上町地区ではあとにも先にも父のこの時開業したバー「メトロ」以外にバーはない。

・・・「パリで地下鉄というみなんですよ。」

父はKたち子供たちにも大人に話すような標準語で話したことを覚えている。今から思えばその頃父は50代半ばと思うとなかなかの事業家だった。

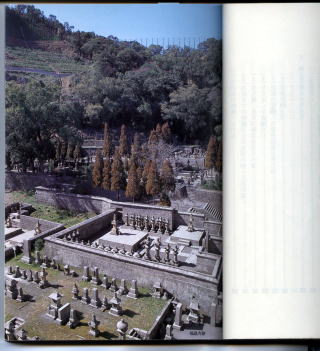

高校の裏にある

福昌寺

島津家の菩提寺

である。